世界の児童文学②バンコクの子ども図書館レポート

25.05.21

みなさん、こんにちは!

児童学科の卒業生が、海外で保育者として活躍していることをご存じですか?そのひとつが、多くの日本人が暮らしているタイのバンコク。今回はバンコクの子ども図書館活動を紹介します!

口承文化が長い間保たれていタイでは本の一般普及が遅れ、子どもに向けた読書推進活動が出発するのは1950年代以降になりました。1979年、シーナカリン大学図書館学科ソンブーン・シンカナマン教授が移動式巡回文庫を企画し、国内のひろい地域の子どもたちが読書を楽しめるようになりました。

2001年、当時の首相は若者が楽しみながら読書を楽しめる環境の整備を提案。そこで生まれたのが「TK PARK」です。バンコク最大のショッピングモールの最上階に設置され、Music Library、IT Libraryなどを含むメディア総合図書館です。

TK KID Areaは、中学生までが対象の図書室。

子どもしかのぼれないリーディングスペースやワークショップスペースもあって、まさに「公園」のよう!

タイ語と英語が中心ですが、日本語の絵本もあります。

若者に人気なのはマンガコーナー。ドラえもんにコナンに、お馴染みのキャラクターがならんでいました。カフェのような、公園のような、リラックスしに来たくなる図書館です。

続いてご紹介するのはバンコク子ども図書館。

1995年にバンコクで暮らす日本人女性達が創設し、今までずっとボランティア主体で運営してきました。ていねいに選書された約1万冊の蔵書があります。

絵本、紙芝居、児童書、YA文学のほか、手作りのぬいぐるみや展示が並んでいて、おとなも子どもも安心して過ごせる場所になっていました。

館内でお話会を実施する他、バンコクの日本人が通う幼稚園で読み聞かせを行ったり、自主的な語りの勉強会を行なったりと、活発な活動がなされています。

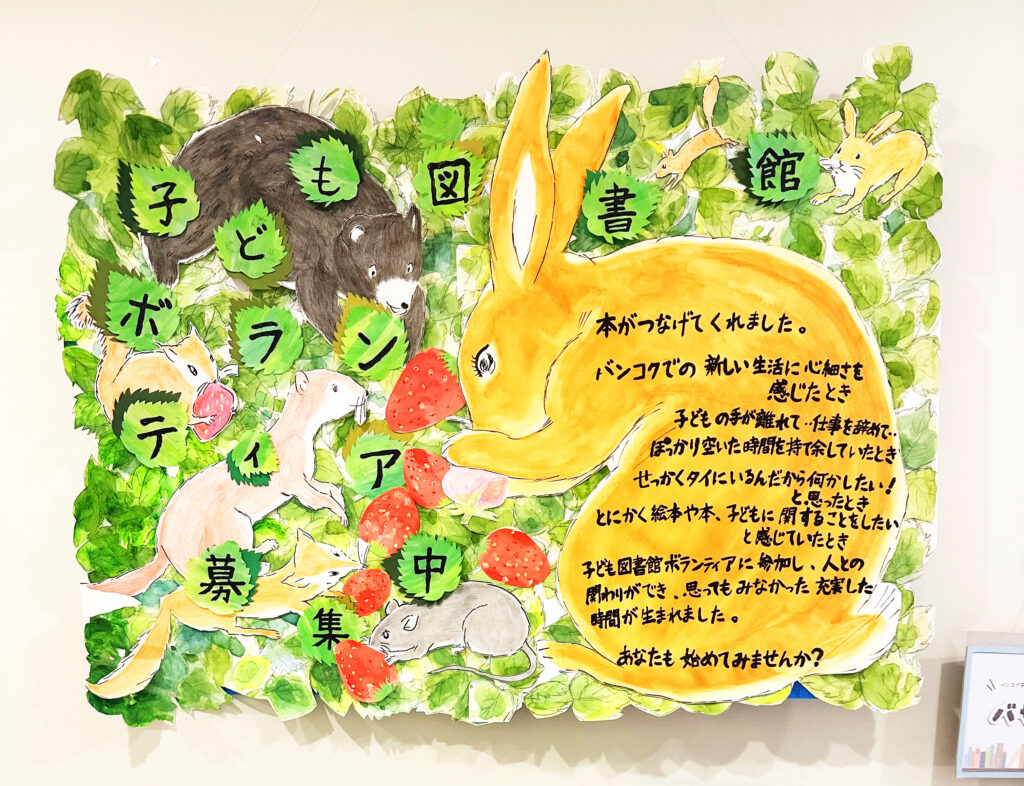

もしかしたら、バンコクに暮らす卒業生もお世話になっているかもしれませんね!館内のあちこちにボランティア募集の張り紙が。

張り紙にはこんな文章がありました。

「子ども図者館ボランティアに参加し、人との関わりができ、思ってもみなかった充実した時間が生まれました」。

子どもボランティアも活躍しているそうです。

子どもは本を通して知識や物語を楽しむだけでなく、周囲のおとなや社会と結びつく体験をしています。世界の子ども図書館を覗いてみると、なぜ子どもに本が大切なのか、その国が子どもをどのように捉えているかが見えてきますね!

(児童学科 准教授 松村裕子)

★「世界の児童文学① スウェーデン語で書かれた「桃太郎」 ちりめん本の研究はこちら!

★児童学科ICS科目で、学生が日本の国際子ども図書館を見学しました。

ぜひ、そちらのブログもご覧下さい。

★世界の子ども図書館については2025年5月のオープンキャンパスで紹介する予定です。ぜひ聞きに来て下さいね!

★児童文化コース 1分紹介動画

★インスタグラムもご覧ください→児童文化コース

**********************

児童学科には4つのインスタグラムがあります!

キャンパスライフやより最新の情報を発信しています!気軽にフォローお願いします!

それぞれのコースをクリックしてご覧下さい。

★幼稚園教員コース(旧幼稚園教員養成コース)&幼児スポーツコース

(児童学科)