年末年始のParisでフランス菓子の探究

25.02.13

久しぶりに年末にパリを訪れ、街の美しい景観とともに、フランス菓子の名店を巡る機会を得た。フランスは、言うまでもなく製菓の歴史と伝統において世界の頂点に立つ国であり、各店の製品はその技術と創造性の結晶である。このブログでは、自分自身が気になった3軒のパティスリーについて紹介し、各店の特徴や製菓技法に焦点を当てる。

1. La Pâtisserie Cyril Lignac(シリル・リニャック)

シリル・リニャックはフランス国内で名高いシェフであり、彼の手がけるパティスリーは、伝統と現代的なアプローチを融合させた製品で知られる。店舗のデザインは洗練されており、ショーケースには精巧なスイーツが並ぶ。

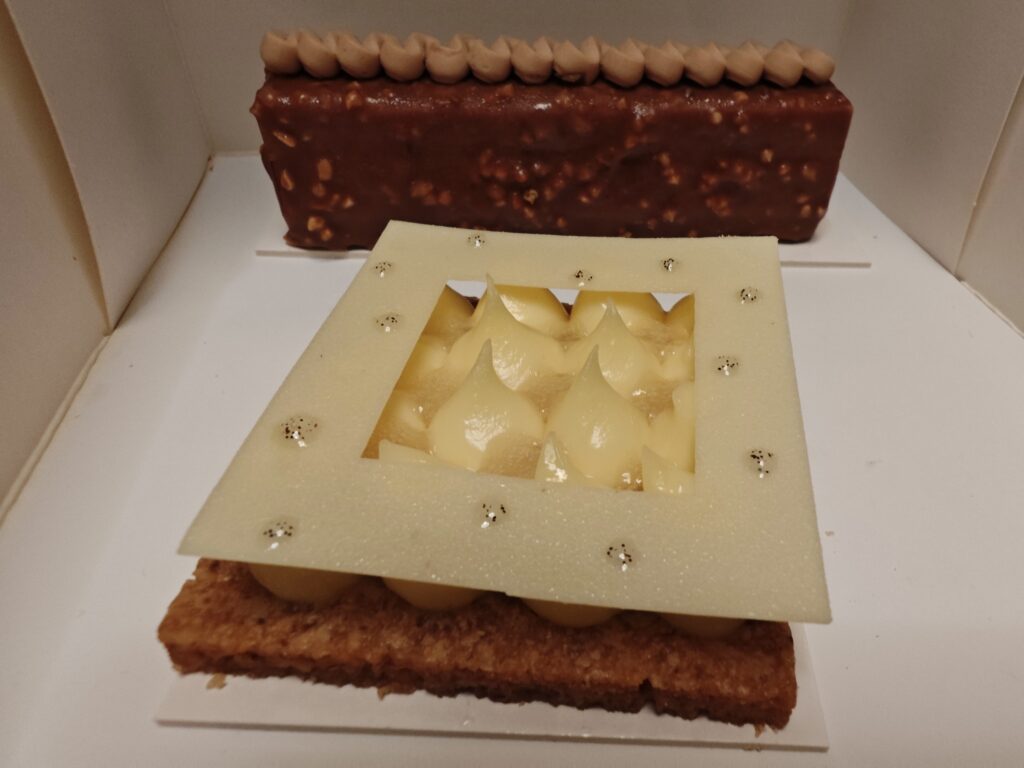

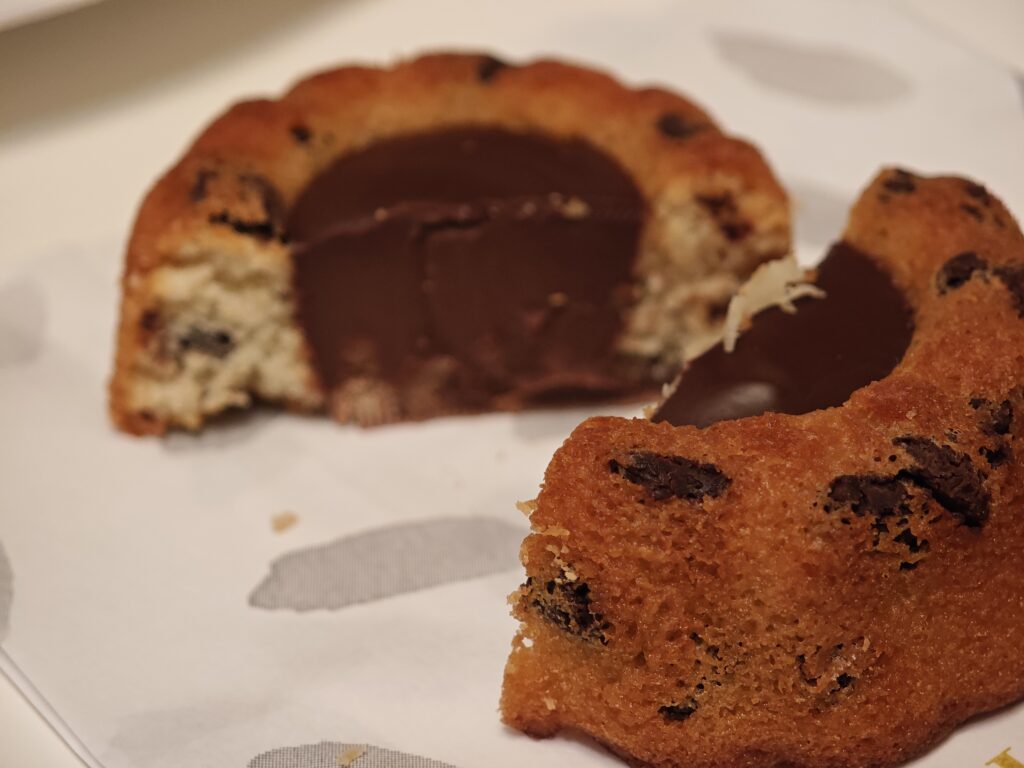

すでに有名店であり、「タルト・シトロン」などは広く知られていところである。タルト・シトロンは、ヘーゼルナッツを含むサブレ生地に、軽やかなレモンクリームと薄く固めたホワイトチョコレートの飾りを施した作品であり、酸味と甘味のバランスとヘーゼルナッツのサブレが秀逸であった。「ティグレ」はフィナンシエの生地に塩味があり、ガナシュに仕込んだパールショコラのサクサクが楽しい焼き菓子だ。

また、クロワッサンやクイニーアマンといったヴィエノワズリーも極めて完成度が高く、発酵バターの香りが生地の層から豊かに広がる。シリル・リニャックの製品は、フランス菓子の伝統に根ざしつつも、現代的な解釈を加えたものであり、その技術の高さが随所に感じられた。

2. Julien Dechenaud Chocolatier(ジュリアン・デシュノー)

次に訪れたのは、「ジュリアン・デシュノー」。この店はショコラの専門店であり、カカオの産地や焙煎技法にこだわることで、極めて高品質な製品を提供している。

ショーケースには、シンプルながらも洗練されたチョコレートスイーツが並ぶ。特に、気になったのはオランジェット、オレンジピールにチョコレートをコーティングしただけのものだが、オレンジピールの甘味と硬さが絶妙で素晴らしいものだった。デシュノーは、単に甘いだけではなく、カカオ本来の風味を際立たせる技法を用いており、その点で他のショコラティエとは一線を画す。

また、パッケージングにも美的感覚が反映されており、ギフトとしても最適である。フランス菓子におけるショコラの地位の重要性を再認識させられる体験であった。

3. Stohrer(ストレー)

パリ最古のパティスリー「ストレー(Stohrer)」パリ2区、モントルグイユ通りにある。1730年に創業されたこの店は、フランス菓子の歴史において極めて重要な存在であり、創設者のニコラ・ストレーは、ポーランド王スタニスワフ・レシチニスキの宮廷菓子職人を務めた人物である。

この店を語る時に必ず話に出てくるのは「ババ・オ・ラム」である。発酵生地をラム酒に浸したこの菓子は、ストレーが発祥とされており、しっとりとした食感と芳醇な香りが際立つ。現代のパティスリーでは軽めに仕上げる傾向があるが、ストレーのババ・オ・ラムは伝統的なリッチな味わいを保持しており、長年の技術の蓄積を感じさせる。

また、シュー生地を用いた「サントノーレ」や、エレガントなデザインのタルト類も高い水準を誇る。伝統的なフランス菓子の技法を尊重しながらも、細部にわたる職人技が光る作品ばかりであり、パリに訪れるたびに立ち寄る価値のある店舗である。

Bibliothèque nationale de France (BnF) | Richelieu 訪問

パリ滞在中、フランス国立図書館(Bibliothèque nationale de France, BnF)のリシュリュー館も訪れた。この図書館は美しい建築と膨大なコレクションで知られている。

また、館内の装飾は壮麗であり、特に改修されたガレリア・マゼラン(Galerie Mazarin)の天井画は圧巻であった。BnF訪問は、フランス菓子文化のみならず、パリの文化的背景を深く理解するうえで欠かせない経験となった。

パリのフランス菓子文化を再考する

今回訪れたパティスリーは、それぞれ異なるアプローチを取りながらも、フランス菓子の本質を体現する存在である。さらに、BnFリシュリュー館の訪問を通じて、フランスの食文化や歴史に対する理解が一層深まった。

パリはフランス菓子の中心地であり、こうした名店を巡ることで、製菓技術や素材の選定、さらには歴史的背景に関する知識を深めることができる。今後もこの探究を続け、フランス菓子文化の奥深さをより一層追求していきたい。